Tonband

Benutzer

Pardon, ich hatte mich auf die Schnelle oben (#174) vertan mit meiner Interpretation, die spielt ja bei LUFS-Angabe keine Rolle. - Gerade sind mir die Minuszeichen vor den Range-Werten aufgefallen.Das sehe ich jetzt erst, danke! Da steht sogar ein "-" davor, das kann doch nicht sein.

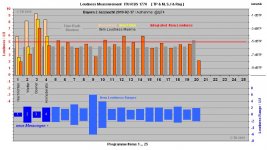

(...) Wenn ich je 10 Sekunden Stille davor und dahinter setze (...), erhalte ich eine Range von 8,5 LU.

Ich habe mit dem BS1770gain nachgemessen und komme bei derart kurzen Items auch auf diese fehlerhaften Range-Werte. Bei meinen Versuchen mit mehrfachen Item-Loops (direkt nacheinander geschnitten) erhielt ich erst ab ca. 16s Dauer sinnvolle Ergebnisse, die mit der Messdauer genauer werden. Das gleicht dann auch der Messung mit dem DIGICheck. --- Wenn Du das Item mit Stille verlängerst wird merkwürdigerweise die Range verfälscht. Ich komme mit Loop auf ca. 1,8 LU Range.

Deine Werte dBTP und LUFS vom " 03 - Opener Radio-Jazznacht.mp2: -15.8 LUFS / peak: -5.8 dBTP / range: ..."

kann ich bestätigen. Der Opener kommt auf satte 7,2 LU !

Für meine Ohren wären nach News und Wetter max. 2 LU ausreichend..... kann der Jingle schnell zu laut empfunden werden.

Zuletzt bearbeitet: